1993: Les Müller, un inventaire “à la Tinguely”

“C’est de l’art, ça ?”, s’étonnaient le journal Freiburger Nachrichten en commentant l’exposition Les Müller, qui réunissait des objets et des représentations de près de 50 personnalités, toutes nommées Müller, du monde de l’art, de la science et du sport. Et La Liberté d’estimer que l’exposition serait davantage à sa place dans un musée ethnographique que dans une galerie d’art. Cela montre bien à quel point la façon de travailler de la scène artistique de l’époque était inhabituelle pour le public fribourgeois. Les artistes des années 1990 manifestaient en effet un intérêt croissant pour leur environnement socioculturel, qu’ils exploraient avec des méthodes inspirées de la sociologie et de l’ethnographie.

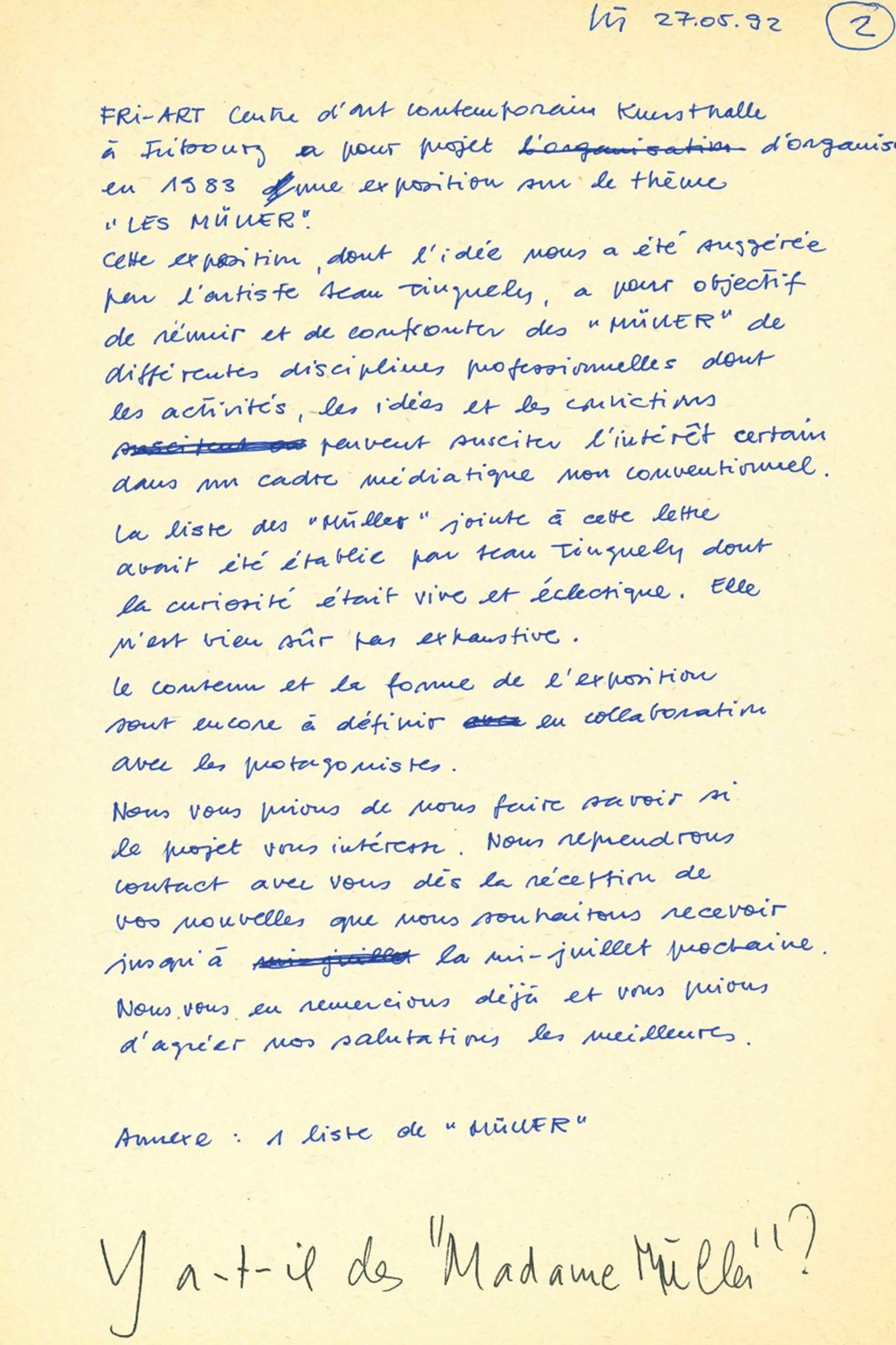

Dans le cas de l’exposition Les Müller, les curateurs et curatrices se sont faits chercheur·se·s : elles/ils se sont mis en quête de personnes nommées Müller ayant accompli des performances hors du commun. En partant du nom “Müller”, elles/ils déploient un panorama de la société et transforment l’espace d’exposition en un “musée de l’homme contemporain”, selon la formule du Journal de Genève. C’est l’exposition, en tant que documentation de cette recherche, qui est la véritable œuvre d’art, aux dires de Michel Ritter : “Cette exposition doit être abordée en tant qu’œuvre totale, dans sa globalité, sans oublier les individus qui la composent.”

Les recherches de Friart ne se voulaient cependant pas objectives. Il s’agissait plutôt d’une parodie de la science, de sa classification et de sa prétention à l’objectivité, comme le note le catalogue avec un clin d’œil : “À la manière du statisticien qui choisit soigneusement les cibles de son sondage pour qu’il soit à la fois représentatif et arbitraire, l’organisateur de cette exposition se sert de ce NOM-outil pour faire son propre sondage en effectuant une coupe arbitraire dans la société helvétique”. Elle s’inscrit ainsi dans la tradition d’autres œuvres critiques vis-à-vis des institutions, comme le Musée d’art moderne – Département des aigles de l’artiste belge Marcel Broodthaers. Celui-ci avait exposé des objets du quotidien et des objets d’art arborant des aigles, dans le but d’interroger le rôle des musées en tant que “juges” de ce qui relève (ou non) de l’art.

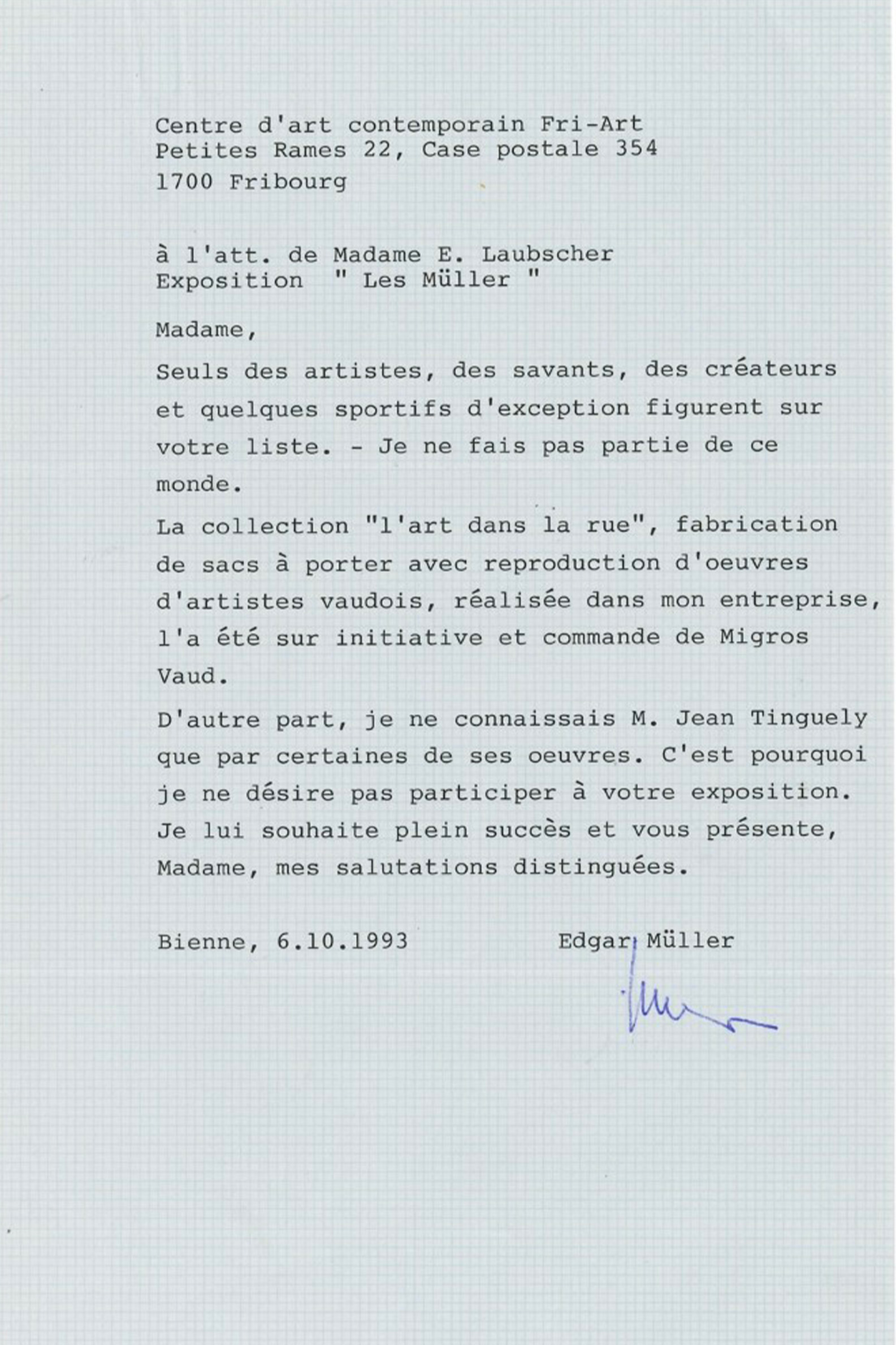

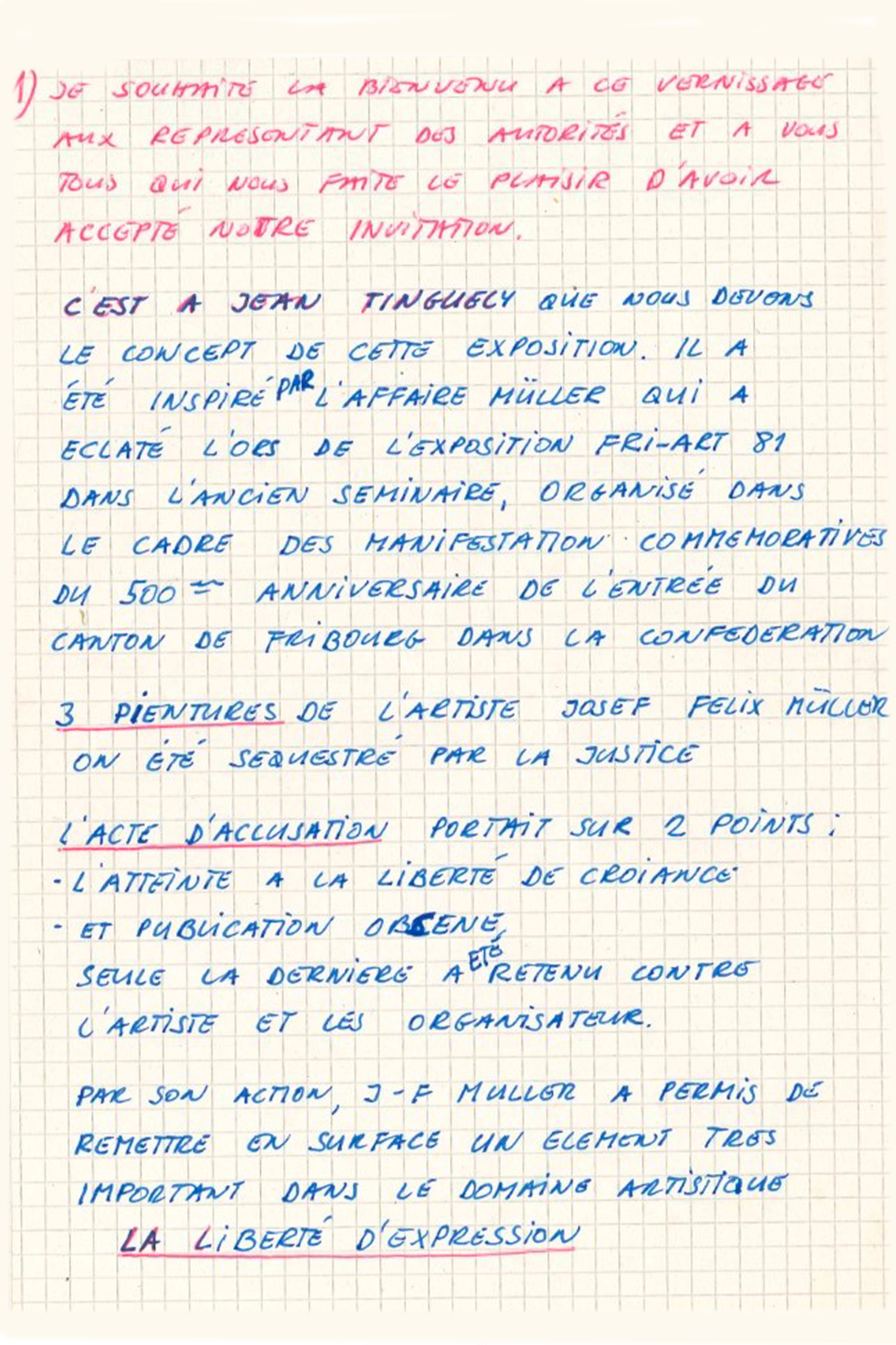

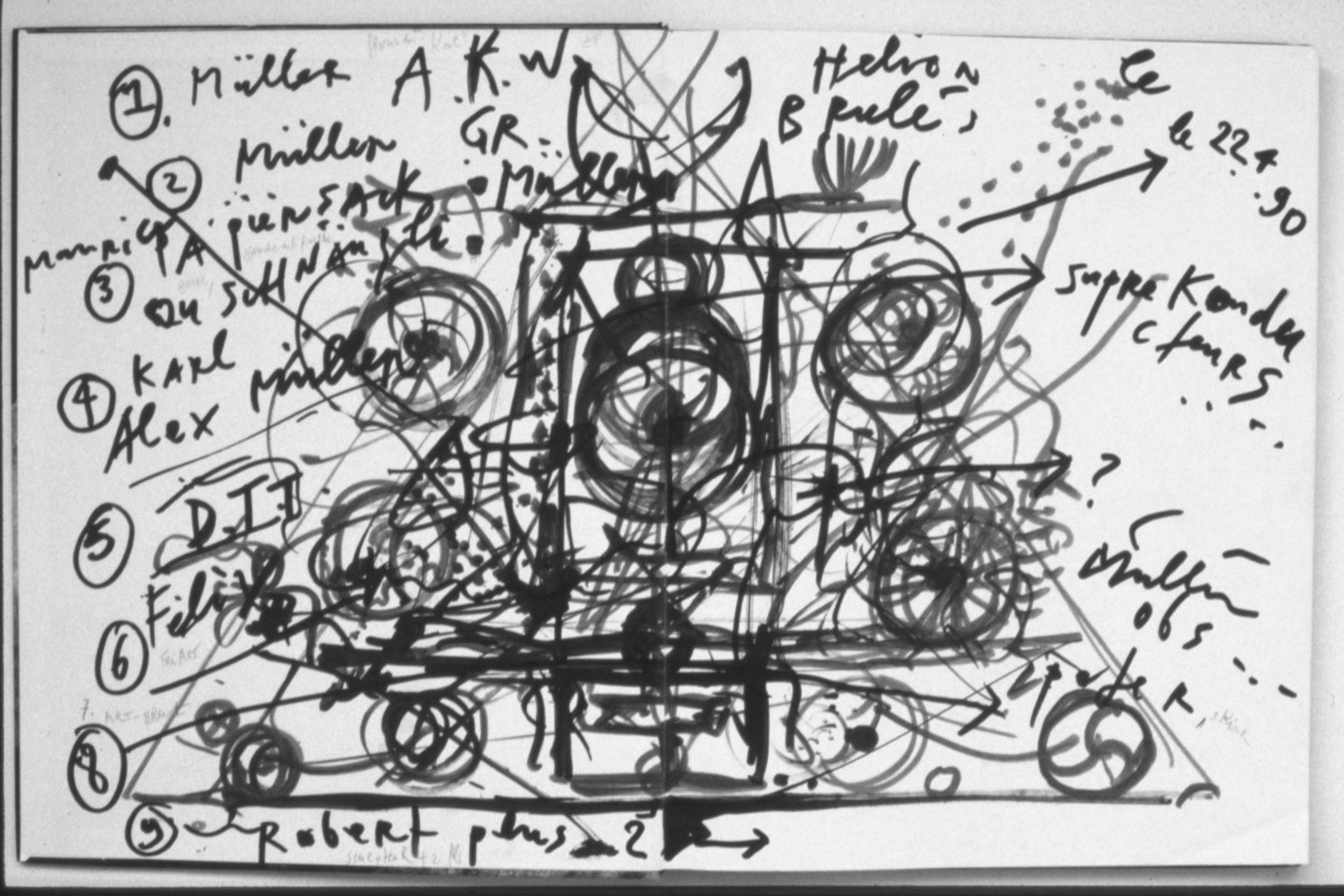

Mais pourquoi ce nom, Müller ? L’idée de l’exposition est venue de Jean Tinguely, désireux de rendre hommage à Josef Felix Müller, “artiste à scandale” de Fri-Art 81, et à d’autres Müller sortant de l’ordinaire, issu·e·s du monde de l’art, de la science et du sport. En effet, Tinguely était d’avis que tout le monde est un·e artiste. Cette conception élargie de l’art selon laquelle, loin d’être isolé, il fait bel et bien partie de la société, se sont imposées à partir des années 1960. Partant de cette idée, l’exposition Les Müller interrogeait de manière critique la science et l’art pour montrer qu’effectivement, ce dernier n’est pas enfermé dans les musées, mais existe aussi à l’extérieur. De même, l’art contemporain ne se préoccupe pas uniquement de lui-même et s’intéresse à l’ensemble de la société, comme l’écrivait Friart : “L’option du Centre d’Art Contemporain cherche à circonscrire le dynamisme de la société dans laquelle nous vivons – l’art s’en nourrit et en est le miroir.”

Texte en collaboration avec Andrea Walker, paru lors de l’exposition Friart est né du vide. L’esprit d’une Kunsthalle, MAHF Museoscope, (27.08–17.10.2021).

Traduction: Emmanuel Faure